서울지역 아파트 가격 수준이 경제규모 및 가계소득 대비 세계 최고수준이라는 분석이 나왔다.

전직

증권거래소 직원인 서영훈씨는

경실련 아파트값 거품빼기운동본부에 보낸 자신의 분석자료와 기고문에서 이같이 지적하고 국내 아파트의 적정 가격수준은 현재보다 35~40%정도 내려가야 한다고 주장했다. 그 동안 국내 아파트 가격에 거품이 끼어있다는 주장은 많았지만 거품의 규모가 어느 정도인지 외국과 비교해 체계적으로 분석한 연구 자료는 없었다. 그는 증권거래소 애널리스트로 활동한 경험을 바탕으로 각국의 최신 자료를 입수, 이 같은 내용을 정리했다. 그는 "아파트 가격이 주식시장 시가총액의 2.7배에 이르렀는데도 우리는 미국과 영국 등의 주택가격 버블 논란 자료만 내놓고 있다"며 "주택 투기를 막고 주택시장을 정상화하기 위해 이 같은 조사를 실시했다"고 말했다.

그에 따르면 올해 서울의 공급면적 33평(전용면적 25.7평) 신규 아파트의 평균 분양가격은 4억3989만원으로 미국 북동부지역의 신규주택 평균가격을 상회하고 있다는 것. 또 97년 외환위기 영향 등으로 일본과 대만, 홍콩 등에서는 주택가격이 50~67%가량 하락했는데도 한국의 주택가격은 분양가 자율화 등 건설경기 부양조치 등으로 98년 대비 97.8% 상승했다고 한다.2003년 신규 주택가격을 1인당

GDP와 비교했을 때 한국은 23.7배로 일본(11.8배), 영국(11.8배), 미국(8.3배)보다 월등히 높은 것으로 나타났다. 또 대만(13.6배,2002년), 홍콩(12.1배, 2001년), 싱가포르(5.9배, 2003년) 등 아시아 다른 국가에 비해서도 상당히 높았다. 특히 강남구의 올 3월말 공급면적 33평 아파트의 1인당 GDP대비 주택가격 배수는 49.5배로 미국 뉴욕 맨하탄 아파트의 1/4분기 26.5배를 크게 상회했다.또 2003년 신규주택가격을 가계소득과 비교했을 때 한국은 10.1배로 영국(7.5배), 일본(7.3배), 미국(5.5배)보다 높았다. 특히 올해 3월말 공급면적 33평 아파트의 경우에는 가계소득 대비 19.8배로 일본의 버블이 최고조에 이르렀던 90년 당시 도쿄 도심부 맨션의 17.7배를 능가했다.서씨는 "우리나라 주택가격은 경제규모나 가계소득을 고려했을 때 선진국이나 아시아 각국에 비해 매우 높은 수준이며 거품이 많이 끼여 있음을 알 수 있다"며 "경제규모나 가계소득 대비 적정한 수준의 아파트 가격은 지금보다 최소 35~40%가량은 내려가야 한다"고 주장했다. 다음은 23일 경실련 홈페이지에 게재된 서씨의 기고문 전문.

아파트 값만 선진국 수준?

|

6월말 화성동탄지구 시범단지 아파트 모델하우스에 모여든 인파. [사진=연합뉴스]

|

국내주택가격은 미국, 일본 등 주요국과 경제규모나 가계소득 차이에도 불구하고, 98년 말 이후 서울 아파트를 중심으로 급등하여 주요 선진국 수준에 근접하거나, 오히려 상회하고 있다.

하지만 최근 급등한 주택가격 수준이 우리 경제규모나 가계의 주택구매력에 비해 적정한지에 대한 객관적인 자료는 좀처럼 찾아보기 힘든 것이 우리 주택시장의 현실이다. 그래서 우리 주택시장의 상황에 대한 보다 정확한 인식을 위해 선진 주요국 및 아시아 국가의 주택가격과 비교해 봄으로써 국내주택가격의 수준이 어느 정도인지를 알아보고자 한다.

물론 주거형태의 상이함과 물가수준 등을 고려할 때 각국이 발표하는 주택가격을 원화로 환산하여 단순 비교하기에는 무리한 점은 있으나, 각국의 주택가격을 경제규모(1인당 GDP)나 가계의 소득수준과 함께 비교해 봄으로써 그러한 한계를 극복할 수 있으리라고 본다.

서울 강남 아파트값, 미국 뉴욕 맨하탄과 비슷 금년 서울의 공급면적 33평(전용면적 25.7평) 신규아파트 평균 분양가격('04년 1~3차 동시분양)은 4억3,989만원으로 일본 도쿄의 신축맨션 평균분양가격 5억1,110만원과 영국 런던권 신규주택 평균가격 4억6,483만원에 비해 낮지만, 미국 북동부지역 신규주택 평균가격 4억3,430만원은 상회하고 있다. 특히 서울 강남구의 2004년 3월말 공급면적 33평 아파트 평균매매가격은 7억4,481만원으로 미국 뉴욕 맨하탄 아파트(Coop와 Condos) 2004년 1/4분기 평균매매가격 7억9,171만원(한국과 동일평형 환산)과 비슷한 수준이다.한편 아시아 국가의 주택가격(한국과 동일평형으로 환산)과 비교해보아도 서울 아파트 매매가격에 비해 대만이 66.8%('02년), 싱가포르가 41.5%('04년 1/4분기) 수준에 그치고 있으며, 홍콩('01년)은 서울에 비해 56.8% 가격수준에 머무르고 있다.

외환위기 후 아시아 각국 거품 빠질 때 우리는 오히려 급등 최근의 주택가격의 급등세는 주로 1인당 GDP가 2만~3만불을 상회하는 미국, 영국 등을 중심으로 이루어지고 있다. 2004년 1/4분기 현재 신규주택가격 기준으로 미국 북동부지역은 '93년 대비 102% 상승하였고, 영국은 1인당 GDP가 2만불을 돌파한 96년부터 상승세가 뚜렷해지면서, 95년 대비 164% 폭등하였다.아시아 국가는 97년 외환위기 영향 등으로 일본과 대만은 이전의 하락세가 지속되며 90년대 초의 역사적 고점대비 절반 가까이 하락하여 87년 수준으로 회귀하였다. 홍콩의 경우에는 민간주택 가격은 2003년 기준으로 하였을 때 역사적 고점인 97년과 비교하여 67% 가량 급락하였다.그러나 한국은 외환위기 당사국이면서도 98년 분양가 자율화 등 건설경기 부양조치와 미국, 영국 등의 주택가격 상승 영향으로 서울의 아파트를 중심으로 주택가격이 폭등하였는데, 2004년 매매가격 기준으로 98년 대비 97.8% 상승한 것으로 나타나고 있다.

1인단 국민소득 대비 주택가격, 한국 23.7배, 일본 11.8배, 미국 8.3배

|

용인동백지구의 한 아파트 건설현장. 우리나라 신규주택가격을 1인당 GDP와 비교하면 24배에 이른다. ⓒ미디어다음

|

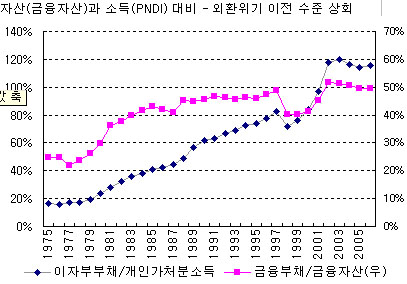

각국의 주택가격의 수준을 절대 가격으로 비교하는 것은 여러모로 한계를 드러낼 수 밖에 없다. 나라마다 경제규모, 물가 등 여러 변수에 의해 차이가 나타나기 때문이다. 따라서 여기에서는 주택가격을 1인당 GDP와 비교한 '1인당 GDP대비 주택가격배수'와 가계소득과 비교한 '가격소득 대비 주택가격배수'를 이용하여 우리나라의 주택가격 수준을 알아보고자 한다.

먼저 2003년 신규주택가격을 1인당 GDP와 비교했을 때 한국 23.7배, 일본 11.8배, 영국 11.8배, 미국 8.3배 순으로 나타났다. 즉, 경제규모에 비해 한국의 주택가격 수준은 주요 선진국보다 크게 높은 것으로 나타난 것이다. 같은 해 기존 주택가격을 비교해보았을 때도 한국 24.0배, 영국 12.8배, 미국 6.3배, 일본 6.1배(2002년)로 한국의 주택가격 수준이 매우 높은 것으로 나타났다. 특히 강남구의 2004년 3월말 공급면적 33평 아파트의 1인당 GDP 대비 주택가격배수는 49.5배로 과거 주택가격이 폭등했던 1991년 일본 도쿄 도심부 중고맨션의 31.0배와 미국 뉴욕 맨하탄 아파트의 2004년 1/4분기 26.5배를 크게 상회하였다.

아시아 국가의 1인당 GDP 대비 주택가격 배수를 살펴보면 대만 13.6배(2002년), 홍콩 12.1배(2001년), 싱가포르 5.9배(2003년)로 한국 24.0배에 비해 크게 낮은 것으로 나타났다.

가계소득 대비 주택가격, 한국 10.1배, 일본 7.3배, 미국 5.5배

2003년 신규주택가격을 가계소득과 비교했을 때 한국 10.1배, 영국 7.5배, 일본 7.3배, 미국 5.5배로 가계의 주택구매력에 비해서 한국의 주택가격 수준이 높은 것으로 나타났다. 같은 해 기존주택가격을 비교했을 때에도 한국이 10.3배, 영국 8.1배, 미국 4.1배, 일본 3.7배(2002년)로 나타났다.

특히 강남구 '04년 3월말 공급면적 33평 아파트는 19.8배로 과거 일본의 버블이 최고조에 달했던 도쿄 도심부 중고맨션 '90년 17.7배와 미국 뉴욕 맨하탄 아파트의 '04년 1/4분기 17.3배를 상회하였다. 아시아 국가의 가계소득 대비 주택가격 배수는 홍콩 6.5배(2001년), 대만 5.3배(2002년), 싱가포르 3.8배(2003년)로 서울 10.3배에 비해 크게 낮은 것으로 나타났다.

결국 우리나라의 주택가격은 경제규모나 가계 소득을 고려했을 때 선진국이나 아시아 각국에 비해 매우 높은 수준이며, 많은 거품이 반영되어 있는 것으로 풀이할 수 있다.

1인당 GDP 및 가계소득 수준 비슷한 대만, 주택가격 수준은 훨씬 낮아

우리나라와 대만의 경제규모와 가계소득은 엇비슷한 수준이다. 2003년 1인당 GDP는 미달러 기준으로 대만 12,726달러, 한국 12,628달러이며, 가계 연평균소득은 대만이 대만달러로 2002년 4,020만원, 한국은 2002년 3,351만원으로 한국에 비해 약 20% 높은 수준이다.

하지만 주택가격 수준에서는 차이가 크게 나고 있다. 먼저 대만을 살펴보면 2002년 주택가격은 1인당 GDP 5천불 및 1만불을 달성 시점인 1987년과 1992년에 비해 각각 5% 및 47% 하락하여 거품이 거의 해소되었음을 알 수 있다.

1인당 GDP 대비 주택가격배수 및 가계소득 대비 주택가격배수의 경우도 1988년 각각 50.9배 및 18.7배로 최고치를 기록하였으나, 1993년 이후 거품 붕괴로 주택가격의 하락세가 이어지며 2002년에 각각 13.6배 및 5.3배 수준으로 낮아져 선진국 수준을 소폭 상회하고 있다.

반면 우리나라의 주택가격의 상승세는 끝이 보이지 않고 있다. 2004년 주택가격은 1인당 GDP 5천불 및 1만불 달성 시점인 1989년과 1995년에 비해서 각각 140% 및 89% 상승하였다. 1986년 1인당 GDP 대비 주택가격배수 및 가계소득 대비 주택가격배수가 각각 49.5배 및 20.0배로 최고치를 기록한 후, 1990년대 초부터 버블 붕괴에 따른 주택가격 하락과 가계소득의 증가로 1인당 GDP 대비 주택가격배수가 1999년 17.9배, 가계소득 대비 주택가격배수가 1998년 7.5배로 크게 낮아졌다.

그러나 1998년 분양가 자율화 등 주택경기 활성화 조치와 미국과 영국 등 선진국 주택가격 상승 등의 영향으로 재차 주택가격이 급등하며 2003년에는 각각 24.0배 및 10.3배로 상승하였다.

결국 1980년대 말에서 1990년대 중반까지 양국의 주택가격은 비슷한 양상을 보였으나, 대만은 1990년대 초 이후 버블붕괴로 주택가격이 1987년 수준까지 하락하여 거품이 거의 해소된 반면 한국은 외환위기 직후인 1998년 말부터 주택가격이 다시 급등하면서 경제규모 및 가계의 주택구매력 수준에 비해 과도한 거품이 형성되고 있음을 알 수 있다.

서울 33평 아파트 적정가격은 2억2,110만원 ~ 2억3,464만원으로 추정

|

아파트값 거품빼기운동본부가 아파트 원가공개 관련 기자회견을 하고 있다. [사진=연합뉴스]

|

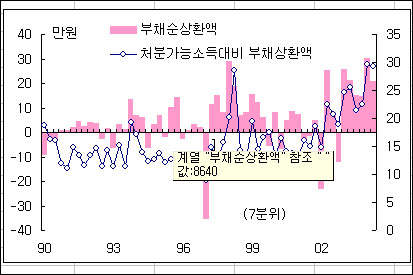

지금까지 살펴본 각국과의 비교를 통해 우리나라 아파트 가격의 적정수준은 어느정도인지 추정해보고자 한다. 먼저 신규 주택가격의 경우 미국, 일본 등 주요국의 1인당 GDP대비 신규주택 가격배수의 최대치 11.8배와 가계소득대비 신규주택가격 배수의 최대치 7.5배를 적용하여 산출한 1억7,759만원 ~ 2억6,460만원의 중간가격인 2억2,110만원이 '03년 서울의 공급면적 33평 신규아파트의 적정가격으로 판단된다.

기존 주택가격의 경우 주요국과 아시아 국가의 1인당 GDP대비 기존주택가격 배수의 최대치 13.6배와 가계소득대비 신규주택가격배수의 최대치 7.5배를 적용하여 구한 2억468만원 ~2억6,460만원의 중간가격인 2억3,464만원이 2003년 서울의 공급면적 33평 기존아파트의 적정매매가격으로 판단된다.

위의 내용을 토대로 결론을 내리면 다음과 같다. 첫째, 서울 아파트매매가격은 세계최고 수준이다. 최근 서울의 아파트 가격은 미국과 일본 등 세계 주요 선진국의 주택가격 수준에 근접하거나, 오히려 상회하고 있다. 특히 금년 강남구 아파트 매매가격은 미국 뉴욕 맨하탄의 아파트 매매가격(한국과 동일평형으로 환산) 수준과 비슷한 것으로 나타났다. 또한 주택가격의 버블이 최고조에 달했던 '89년의 일본의 경제규모나 가계소득을 고려할 때 최근의 서울의 주택가격은 당시 일본 도쿄의 주택가격 수준을 상회하고 있음을 알 수 있다.

둘째, 경제규모 및 가계의 소득수준에 비해 주택가격이 과도하게 높다. 주택가격 수준을 가장 객관적으로 평가할 수 있는 1인당 GDP 대비 주택가격 배수 및 가계소득 대비 주택가격 배수 수준이 1인당 GDP가 3만불을 상회하는 미국, 일본 등 주요 선진국을 크게 상회하는 것은 물론이고 우리와 1인당 GDP와 소득수준이 비슷한 대만 등 아시아 국가와 비교해서도 과도하게 높다. 특히 서울 강남구 아파트는 1인당 GDP 대비 주택가격 배수 및 가계소득 대비 주택가격 배수가 과거 주택가격이 폭등했던 일본 도쿄 도심부의 '90년 중고맨션과 미국 뉴욕 맨하탄 아파트의 금년 1/4분기 수준을 상회하고 있다.

셋째, 서울 33평 아파트의 신규분양가격 및 매매가격은 향후 35~40% 하향조정이 예상된다. 주요국과의 경제규모 및 가계소득대비 주택가격배수 비교에 의거 서울 공급면적 33평 아파트 적정가격을 추정하면 신규분양가격은 22,110만원, 매매가격은 23,464만원으로 추정할 수 있다. 하지만 이러한 가격도 1인당 GDP 대비로는 14.7~15.6배, 가계소득 대비로는 6.3~6.7배 수준이어서 대만 등 아시아 국가와 비교하면 높은 수준임을 알 수 있다. 따라서 2003년 서울 공급면적 33평 아파트 신규분양가격 및 매매가격은 경제규모 및 가계의 소득 수준에 비해 과도하게 높아 향후 약 35~40% 정도 하향 조정될 것으로 예상해 볼 수 있다.